Voici mon nouveau coup de coeur en tant que tueuse en série de livres infiltrée en librairie ! 😉 Jean et Claire Farel sont un …

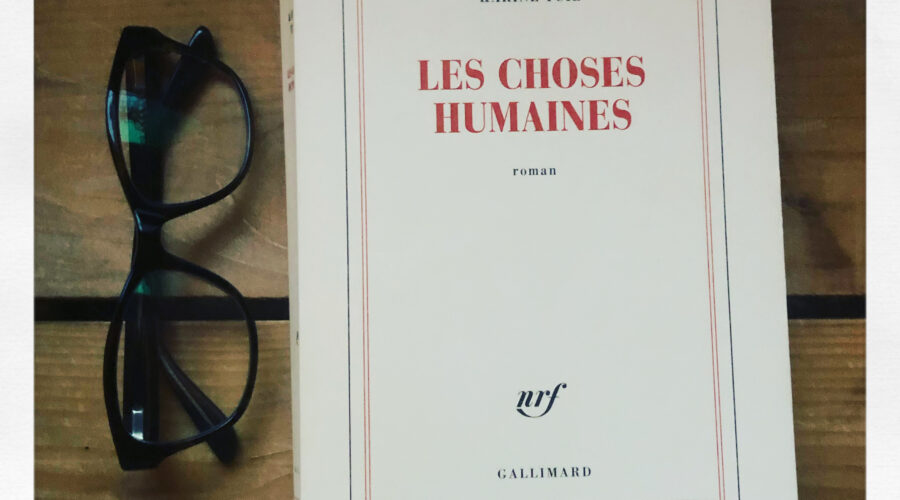

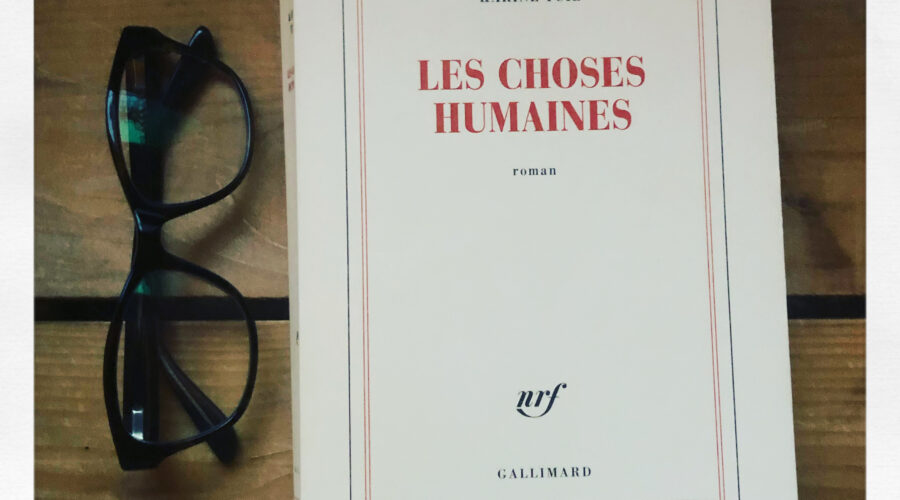

« Les choses humaines » de Karine Tuil…

Voici mon nouveau coup de coeur en tant que tueuse en série de livres infiltrée en librairie ! 😉 Jean et Claire Farel sont un …

Line Papin a 23 ans. Vous avez bien lu : 23 ans !Et trois romans à son actif. Si je n’ai pas encore lu les deux …

J’avoue avoir craint que le thème du livre ne soit pas du tout pour moi. Les enfants. Tout un poème… A l’évocation de ce mot, …

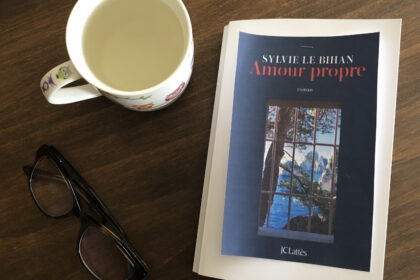

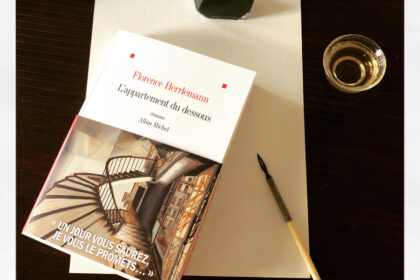

Aujourd’hui paraît le deuxième roman de Florence Herrlemann. Et il est beau. Vraiment très beau. La grande amoureuse des Lettres devant l’éternel que je suis …

Sophie Horvath. Retenez bien ce nom parce que vous allez bientôt en entendre parler. Le pitch ? (de Sophie elle-même) « Un petit village de l’Ouest …

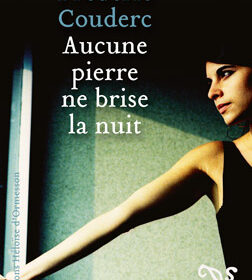

Sur les bons conseils de notre Chevalier Libraire national, j’ai nommé Nathalie Couderc bien sûr, je me suis plongée dans une de ses croisades (Team …

Après « La nuit, je mens » dont je vous avais parlé, le nouveau roman de Cathy Galliègue est paru la semaine dernière aux Editions Emmanuelle Collas. …

À travers Gaspard, un photographe talentueux débutant, Marie-Diane Meissirel se lance dans l’écriture. Et dans son regard le sien, forcément… Un premier roman qui fleure …

Ce livre revient sur les années les plus sombres que l’Argentine ait connue : les vols de bébés des opposants politiques (avant qu’ils ne soient …