C’est une histoire qui peut sembler banale de prime abord, un énième roman noir, une intrigue tragique parmi tant d’autres que peut nous fournir l’Amérique profonde.

L’auteur nous propose une immersion dans le monde de la boxe et de la délinquance doublée de la volonté du personnage principal, Daniel, de préserver sa famille par-dessus tout.

Voici le résumé que je pourrais en faire sans spoiler quoi que ce soit.

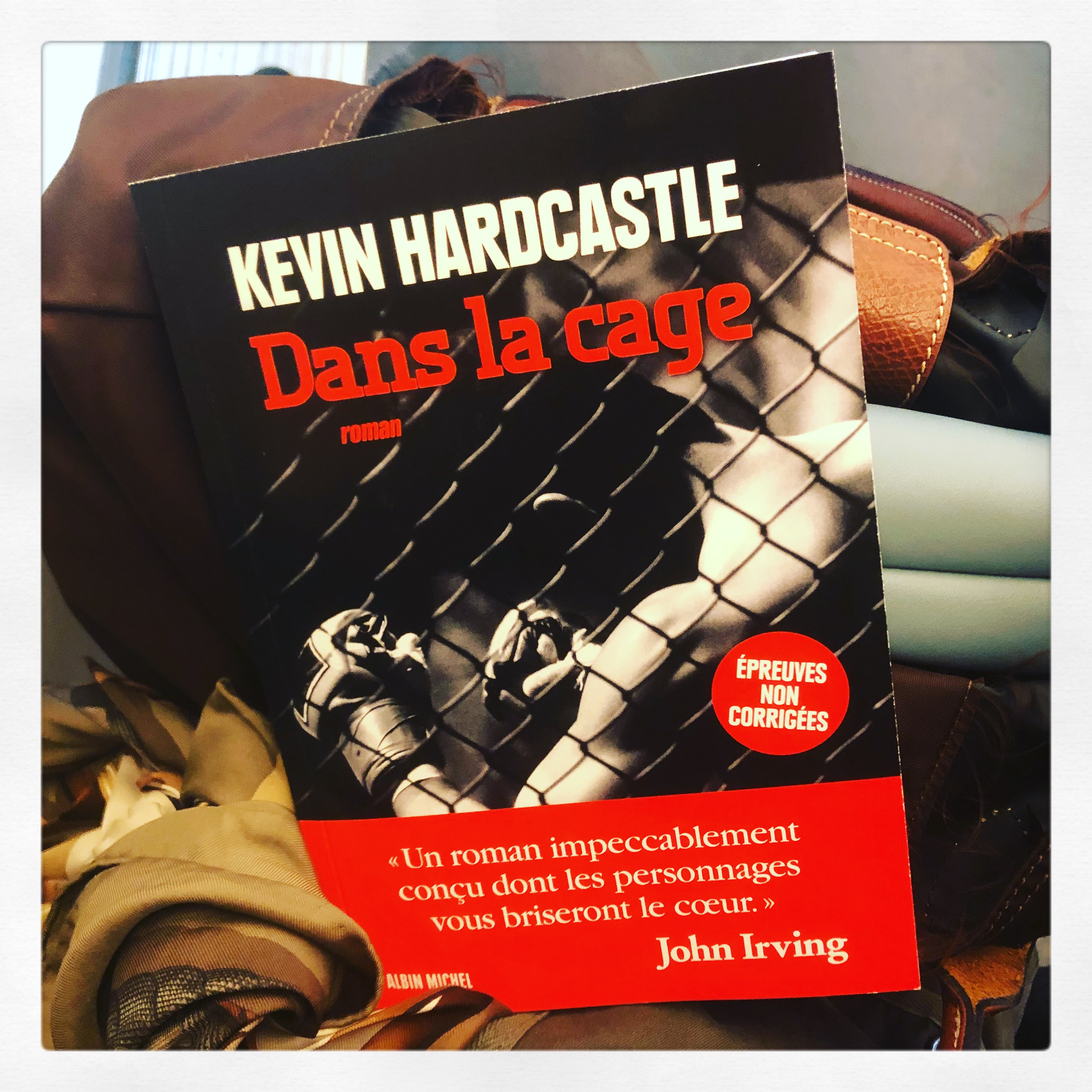

J’avoue que la lecture n’a été ni fluide, ni palpitante de bout en bout malgré un bandeau des plus prometteurs « Un roman impeccablement conçu dont les personnages vous briseront le coeur » (John Irving himself!).

J’avoue également avoir eu du mal à m’attacher aux personnages.

Cela étant dit, ce premier roman est un irrésistible noeud coulant au fil des pages qui semblent certes parfois interminables mais qui participent au souhait de l’écrivain de nous offrir une ambiance, des descriptions précises, une double temporalité.

Et donc malgré certaines maladresses et une traduction qui n’est pas des plus léchées à mon humble avis, l’écrivain est néanmoins à suivre je pense.

J’ai lu ce livre dans le cadre du #PicaboRiverBookClub et de rencontres littéraires qui vont avoir lieu lors du Festival America (20 au 23 septembre 2018).

Un GRAND MERCI renouvelé à Léa qui se reconnaîtra !

Note de l’éditeur (Albin Michel) :

« Ancien champion de boxe et de free fight, Daniel a raccroché les gants après une blessure grave et dire adieu à ses rêves de gloire. Devenu soudeur, il mène aujourd’hui une vie tranquille avec sa femme et sa fille, âgée de douze ans, à Simcoe, petite ville d’Ontario dont il est originaire. Difficile pourtant, dans une région minée par le chômage, de joindre les deux bouts. Aussi Daniel accepte-t-il de se mettre au service de Clayton, un caïd de seconde zone qu’il a connu dans son enfance, le temps de se renflouer. Mais vite écœuré par la violence de ce milieu, il décide de s’affranchir et de remonter sur le ring. Sans se douter que, telle l’araignée prise dans sa toile, il ne pourra se libérer de l’influence néfaste de son ami… »